コンテンツマーケティングとは、顧客に価値あるコンテンツを作成・配信することで見込み顧客を醸成し、購買に繋げるためのマーケティング手法です。

✔ 聞いたことはあるけど、実際何なのか理解できていない

✔ どのような手順でコンテンツマーケティングを始めたらいいのかわからない

✔ 自社が持っているコンテンツをより有効活用したいが、方法がわからない

上記のようなお悩みをお持ちの方は、本記事を読んでいただけるとコンテンツマーケティングの基礎知識や、実際に何から検討をすればいいのか、どんなアクションが必要なのかがイメージしやすくなります。

実際に弊社ウィルゲートでコンテンツマーケティングを実施し、少ない人数で売上貢献した事例もご紹介しますので、これからコンテンツマーケティングを実践しようと思っている担当者の方は是非ご覧ください。

目次

「自分でSEOの疑問を調べるは大変」

という方はウィルゲートにご相談ください。

「自社サイトにはどんなSEO改善をすれば良いのか?」「アルゴリズム変動で影響を受けたサイトを強化するにはどうしたら良いのか?」など、まだ具体的にサービス導入を検討していない方もお気軽にご相談ください。

コンテンツマーケティングとは

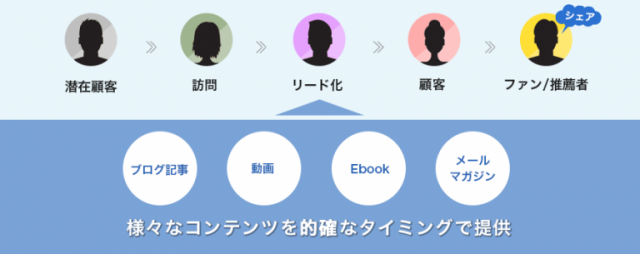

コンテンツマーケティングとは、顧客に価値あるコンテンツを作成・配信することで見込み顧客を醸成し、購買に繋げるためのマーケティング手法です。コンテンツを配信して自社のファンを獲得することで、短期的な売上増加だけではなく、中長期的な収益貢献を目指します。

ここでいうコンテンツとはテキストベースのブログ記事や動画といったオンラインベースのものはもちろんのこと、オフラインのセミナーや説明会にいたるまで様々なものを対象としています。

コンテンツマーケティングの成功事例

コンテンツマーケティングを実施することで、不特定多数の顧客に接触する機会が増えるため、リード獲得数・成約数の増加が見込めます。

今までウィルゲートでご支援させていただいた中でも、SEOで検索上位を獲得し、流入や売上が増えたコンテンツマーケティング事例が数多くあります。

この記事では、その一部を抜粋してご紹介いたします。

■株式会社プロトコーポレーション様

「車買取」で検索1位を獲得!分析ツール「TACT SEO」で上位表示を実現した成功事例

株式会社プロトコーポレーション様は、「クルマ情報のリーディングカンパニー」として、圧倒的な知名度を有しており、国内最大級の中古車掲載台数を誇るポータルサイト『グーネット』を軸に、長年にわたって多くの人々のカーライフをサポートしています。

ウィルゲートとのお取組みの結果、車の売却を支援するサイト『グーネット買取』にて、順位が低迷していたビッグキーワードの「車買取」での検索順位が1位に。その後も安定的に首位をキープし、査定の申し込みも1.4倍にアップし売上に大きく貢献しました。

施策にはウィルゲートのSEO ツール「TACT SEO」をフル活用し、施策スピードが導入前の約4倍に。主体的に施策に関わるようになったことで、SEO対策における考え方を把握することができ、社内のノウハウレベルも格段に上がりました。

データを見ながら、競合に比べて足りない要素や検索ユーザーが知りたい情報を的確に洗い出し、SEO評価の高いコンテンツへとブラッシュアップすることで、結果的に上位表示へと繋がりました。

目標である「車買取査定の申し込み」を獲得するにあたって、申し込みのニーズが顕在化しており、検索ボリュームの大きいキーワードで上位表示を獲得することで、検索ユーザーの目に触れる機会が爆発的に増え、結果として売上に大きく貢献した事例です。

■株式会社ビジョン様

戦略的なSEO対策でセッション数2倍、問い合わせも3倍に!BtoB向けサイトの成功事例

株式会社ビジョン様は、グローバルWiFi事業や情報通信サービス事業などを幅広く展開しており、情報通信サービス事業の一貫として法人向けサイト「コピー機ドットコム」を運営しています。

ウィルゲートのコンテンツマーケティング支援を通して、サイト全体の内部修正とコンテンツSEOの施策を中心に進めていきました。収益性の高いジャンルに注力し、実装スピードを意識したコミュニケーション体制をとった結果、わずか1年で、オーガニックセッションは2倍に、検索エンジン経由の問い合わせは3倍に!

成果が見え始めたのは施策開始3か月目前後のタイミングだったので、短期的に目に見える効果も得つつ、最終的に事業に大きく貢献する成果を得られました。

「潜在層へのアプローチ」「収益性の高いキーワードの検索流入を伸ばす」の2つをメインテーマとして掲げ、新規の記事作成と売上につながりやすいジャンルのコンテンツへの流入を増やす施策を実施し、事業の目指す方向性とアクションがマッチするように進めました。

単に順位を上げるだけではなく、「サイト・事業部全体として売上をどう伸ばしていくか」を逆算し施策を行うことで、収益に貢献するサイト改善に成功した事例です。

この他にも、コンテンツマーケティング施策を実施し、売上が上がっている企業様が多数いらっしゃいます。事例まとめページにも掲載していますので、是非ご覧ください。

事例まとめはこちら

コンテンツマーケティングの今までの手法との違い

今までの手法との違いは、「企業が伝えたい情報」ではなく「顧客が知りたいと思っている情報」から逆算してコンテンツを配信する点です。

コンテンツマーケティングが普及した背景には、人々が得られる情報量の爆発的増加があります。

インターネットが普及する以前は、人々が得られる情報量やチャネルが少なく、企業が届けたい情報を発信すれば、人々に認知されやすい状態でした。つまり、企業側からの一方的な情報発信でも、モノ・サービスが売れていました。

しかしながら、インターネットの普及率上昇に伴い、人々が得られる情報量やチャネルが多くなり、ユーザーが求めている情報以外は届きづらい状態になりました。真にユーザーが欲する情報を発信しないとモノ・サービスが売れなくなったのです。

このような背景があり、顧客の興味関心を起点に、満足度の高いユーザーファースト(顧客側の求めるモノ・サービス起点の考え方)なコンテンツを発信するコンテンツマーケティングの重要性が増しているのです。

顧客が本当に知りたい情報を提供し、納得感を持ってもらった上で購買に繋げることで、モノ・サービスのブランド力が高まったり、ファンになってくれて継続購入・利用してくれたりする効果もあります。

コンテンツマーケティングのメリット・デメリット

コンテンツマーケティングには、メリットとデメリットがあります。

メリット

コンテンツが資産になる

一度作成したコンテンツは半永久的に残り、顧客アプローチのための資産として活用できます。関連するテーマでコンテンツを作成し、情報の網羅性を高めることで、より顧客のニーズに応えることも可能です。

コンテンツ自体ももちろんですが、記事や資料のフォーマットを作っておくことで別のテーマ・内容のコンテンツ作成に横展開可能です。

一度作って終わり、ではなく再利用することでさらなる効果を狙うことができます。

中長期目線での費用対効果が高い

作成したコンテンツでモノ・サービスのブランディングや顧客のファン化を促すことができるため、費用をかけて広告出稿する必要性が低くなります。

継続的に費用が発生する広告に対して、コンテンツは出費は最初の作成時のみで、ランニングコストはかからないため、中長期的に安定した宣伝効果を見込むことができ、中長期目線での費用対効果が高まります。

特にSEO対策によって、検索上位を獲得することができれば、より多くの潜在顧客の目に触れることができ、圧倒的な集客を実現することができます。

情報を拡散でき、SNSとの相性が良い

顧客にとって有益なコンテンツを配信していると、それを見て良いと思った顧客がそのコンテンツを拡散し、より高い波及力が期待できるのもメリットです。

有益なコンテンツを発信していると、顧客が口コミを付けてシェアしてくれることもあります。企業の広告に比べて、顧客からの口コミやシェアは客観的な情報として信頼を得られやすく、潜在顧客にリーチすることができたり、購買を迷っているユーザーの後押しをする効果が期待できます。

顧客のロイヤリティを高められる

自社オリジナルのコンテンツを届けることで、顧客のロイヤリティを高められるメリットがあります。

ユーザーにとって有益なコンテンツを提供し続けることで、顧客に「この会社は有益な情報を発信してくれる良い会社だ」という印象を与え、会社やサービスのファンになってもらいやすいためです。

まだニーズが顕在化していない顧客の育てるためのナーチャリング施策や、会社・サービスのブランディングにも有効です。

デメリット

コストと手間がかかる(継続的な発信が必要)

顧客に魅力的なコンテンツを発信し続けるには、相応のコストと手間がかかることがデメリットと言えるでしょう。

また、ブランディングやファン獲得を行うためには、定期的にWebサイトやSNSを更新する必要があるので、コンテンツを継続的に発信し続けられる体制が求められます。

コンテンツの作成・発信から成果を実感するまでのタイムラグがあるために、コンテンツマーケティングの成果を実感する前に施策を中断してしまうケースもあります。実施検討する際は、自社内で現実的に実現可能なラインを見極めることが重要です。

コストの回収期間が長い

作ったばかりで知名度が低いWebサイトにどんなに良いコンテンツを載せても、成果が出るまでには時間がかかってしまいます。

コンテンツマーケティングは短期の施策効果を狙うには向いていないので、中長期的な視点で、適切な打ち手を遂行していく必要があります。

コンテンツマーケティングで成果を出すためには、良質なコンテンツ作成だけではなく、作成したコンテンツをより多くの人に届けるための手段をセットで考えることがとても重要です。

始めはなかなか効果が現れにくいこともありますが、継続して質の高いコンテンツを作成・拡散していくことで、あるタイミングで加速度的に効果を実感できるようになるはずです。

副次的な効果として、SNSでの拡散やプレスリリース、他メディアとの提携による被リンクが増加することで、検索エンジンからの評価が高まることも期待できます。

外部リンク(外部施策)についてはこちらも記事もご覧ください。

コンテンツマーケティングとコンテンツSEOの違い

コンテンツマーケティングと似た言葉に、コンテンツSEOがあります。

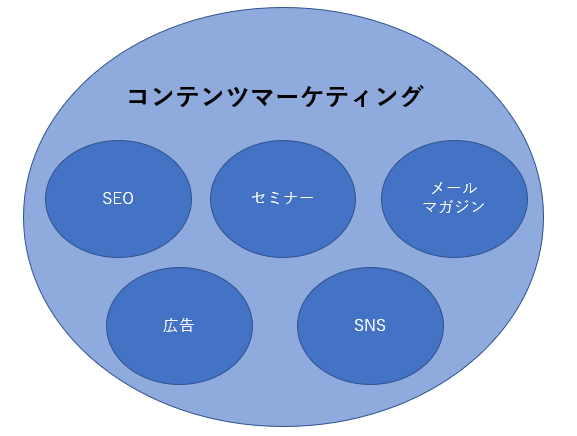

コンテンツSEOはコンテンツマーケティングに包含される概念です。数あるコンテンツマーケティングの手法の中でも、作成したコンテンツが検索結果で上位表示されることで集客増を実現することを目的に実施する手法をコンテンツSEOと呼びます。

▼コンテンツSEOについて詳しく知りたい方はこちら

コンテンツSEOとは?上位表示に有効な手法や成功事例を解説

下記のように、コンテンツSEOとコンテンツマーケティングは別物ではなく、数あるコンテンツマーケティング手法の1つとしてコンテンツSEOが存在しているイメージです。

コンテンツマーケティングでは、自社の顧客になりうるユーザーに対して、オンライン・オフライン問わず価値ある情報を提供し、ファンになってもらって収益につなげることを目的に、検索エンジン以外にも、メールマガジン・SNS・セミナー・広告など、様々な手法を用いて顧客の購買行動を促します。

コンテンツマーケティングを始める前のステップ

コンテンツマーケティングには、いくつかのステップが存在します。

予算やリソースを投下して施策実行したとしても、正しいステップを踏んでいないと費用対効果が低くなってしまうため、始める前にしっかりイメージしておきましょう。

☑自社の商材を必要としているのはどんな人なのか?

コンテンツマーケティングで最も重要なのは、自社の商材を伝える相手を明確にすることです。

どんなに良いコンテンツを発信したとしても、自社の商品・サービスを必要としている人に届けることができなければ、然るべき効果を生み出すことはできません。

☑どのように段階を踏んで検討するのか?

自社の顧客になり得るユーザーが、どのようなフローを経て購買に至るのかを可視化しておく必要があります。このフローを設計しておくメリットは、仮に筋書き通りにいかなかった時に、フローのどの部分が悪かったのか・改善余地があるのかを突き止めやすくなることです。それにより、改善施策のスピード・質が格段に上がります。

☑どういう情報を提示すれば購買確度が高まるのか?

サイト内にどのようなコンテンツがあればユーザーの購買行動を促せるのかを把握することが重要です。コンテンツマーケティングでは、コンテンツ内にユーザーの知りたい内容が漏れなく含まれていることが重要です。設定した対象ユーザー・フローと照らし合わせながらコンテンツを企画することで一連のマーケティング活動に一貫性が生まれ、効果が出る確度も高まります。

コンテンツマーケティングを始める前に、上記の観点を十分に検討してから始める必要があります。それでは、各ステップについて詳しく見ていきましょう。

▼オウンドメディアの設計について知りたい方はこちら

オウンドメディア運用のメリット・フローを徹底解説

STEP1:ペルソナの設計

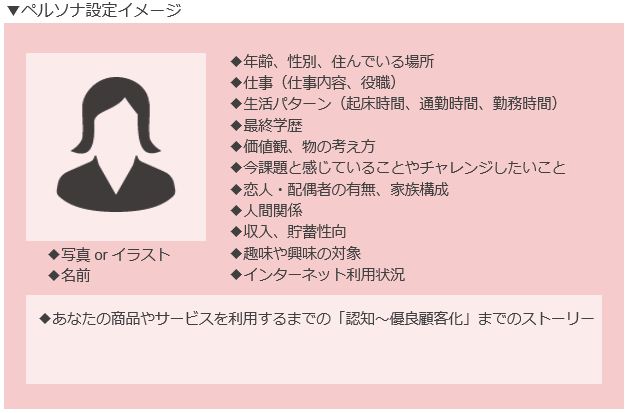

ペルソナとは、「ある商品やサービスにとって最も重要かつ象徴的な顧客像」です。通常、実在する一人の人間かのような詳しい属性情報や趣味趣向、価値観や生活パターンを設定します。

ペルソナと似た言葉として、「ターゲット」というものがあります。

両者は混同されやすい用語ですが、定義する顧客像の詳かさが異なります。

ターゲットは、「30代の既婚男性」や「都内在住の女子大学生」といった性質が近い顧客同士をグルーピングしたものになります。

一方、ペルソナでは、一人の架空の人物を想定して、顧客プロフィールを設定するのが特徴です。

自社の商材を必要とするのはどんな人なのか?を明確にしておくことで、該当者が抱える悩み・課題がより浮彫りになり、ターゲット目線に立ってよりフィットするコンテンツ作りが可能になります。また、関係者内での共通認識となるため、組織内での意思決定の際、判断軸になるのもメリットです。

ペルソナの作り方は下記になります。

①ユーザーの情報を集める:ターゲットに近しい人から情報収集し、リアルを追求する

②ユーザーに関するデータを分類する:集めた情報をグループ分けし整理する

③データを一人の顧客像に落とし込む:①②で見えたターゲットの輪郭をさらにクリアにする具体的な情報を加える

細かな作成方法については下記記事で解説していますので、是非チェックしてみてください!

▼ペルソナ設計について、詳しく知りたい方はこちら

ペルソナとは?設定するメリットから作成方法まで解説!

STEP2:カスタマージャーニーの作成

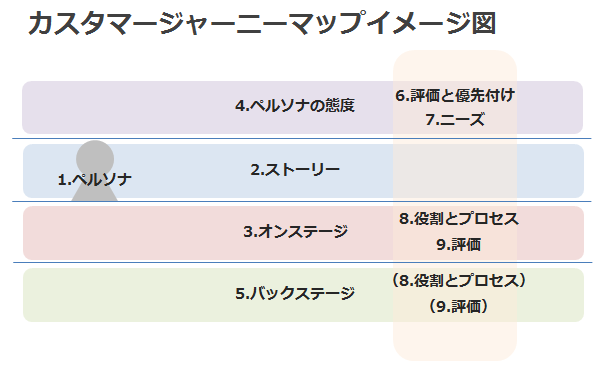

見込み顧客が商材を認知~購買に至るまでの様々な接触点や利用体験を可視化し、理解を深めるためのプロセスを指します。

カスタマージャーニーを可視化したカスタマージャーニーマップを作成すると、より深い顧客理解と共に、顧客目線でのマーケティングPDCAが回しやすくなるというメリットがあります。

STEP1で作成したペルソナをもとに、その顧客がどのような購買行動を辿るのかを書き出していきます。

カスタマージャーニーマップ作成の大まかな手順は以下のとおりです。

カスタマージャーニーマップ作成の大まかな手順は以下のとおりです。

①ペルソナ決め

②ストーリー作成

③オンステージ

④ペルソナの態度(感情)

⑤バックステージ

⑥評価と優先づけ

⑦ニーズ

⑧役割とプロセス

⑨評価

⑩新しい経験のデザイン

それぞれの段階で具体的に何をするのか、詳しい作成方法については、下記記事で解説していますのでぜひご覧ください。

▼カスタマージャーニーについて、詳しく知りたい方はこちら

カスタマージャーニーマップを使ってサービス改善する方法

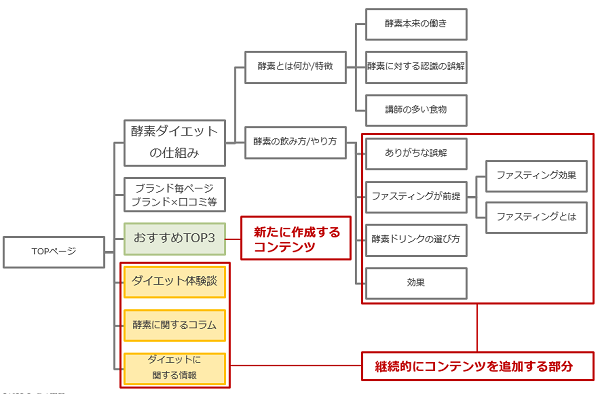

STEP3:コンテンツマップの作成

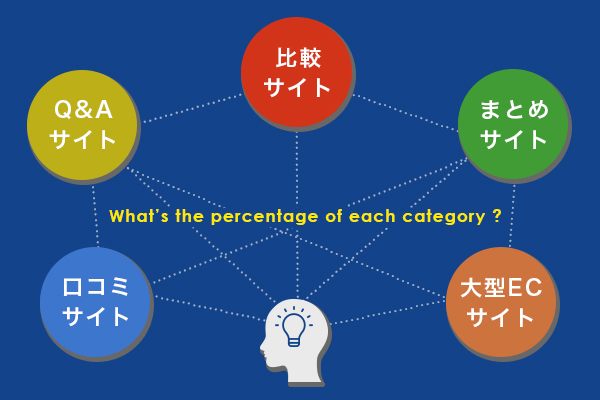

コンテンツマップとは、サイトのコンテンツ構成を可視化した図です。

サイトのどの部分に、何のコンテンツがあるのかを下記のような図で作成することで、自社の資産であるコンテンツを俯瞰し、より効果的にコンテンツの選定・作成・追加をしていくことが可能になります。ペルソナやカスタマージャーニーと同様、チーム内での戦略の共有をしやすくする意味合いもあります。

▼例:酵素ダイエットに関するサイトのコンテンツマップイメージ

ご紹介した3つのステップは、誰か1人でやるのではなく、是非チームメンバーと集まって行うことをおすすめします。

理由としては、できる限り複数人で案を出し合い、より多くの意見を出すことでより精度の高いものが作れるためです。

▼コンテンツマップについて詳しく知りたい方はこちら

コンテンツマップの作成方法と使えるツールまとめ【コンテンツマーケティング基礎編】

コンテンツマーケティングの手法

コンテンツマーケティングで顧客の行動を促すためには、「良質なコンテンツを作る」×「適切な方法で届ける」という2つの掛け合わせを意識する必要があります。

「どんなコンテンツ」を「どうやって」届けるかは、商材や顧客フェーズによって使い分けるべきですが、それぞれの主な手法を紹介します。

良質なコンテンツを作る

Webメディア、ブログ内の記事

Webメディア、ブログ内の記事

Webメディア・ブログなどのサイト上に掲載する記事形式のコンテンツです。顧客の知りたい情報を十分に盛り込めるのが利点で、作成したコンテンツは半永久的にWebサイト上に保持しておけるため、資産として残すこともできます。

toB領域だと、その分野のノウハウや、サービスを導入した顧客の口コミ・事例等を記事にすることが多いです。

SEOはもちろん、SNSとも相性が良いので、求められるコンテンツを作ることができれば、顧客が自然に拡散してくれることもあります。

記事作成をする上で多くのWeb担当者が陥りやすい難点がいくつかあるので、下記のような注意点に注意して進めましょう。

✔自社が伝えたい情報の羅列になってしまう

記事の本文内に自社サービスの情報を過剰に差し込んでいたり、バナーを多く掲載してしまったりするとユーザーの利便性を下げてしまう可能性があります。コンテンツマーケティングでは常にユーザー視点に立ち返ることを意識しましょう。先ほど解説したペルソナ・カスタマージャーニー・コンテンツマップ等をを活用し、作成したコンテンツが見込み客が求めるものになっているか確認するようにしましょう。

✔ライティングを途中で挫折してしまう

Webサイトは少人数で運営しているケースも多く、リソース不足や事業方針の変更などで、ライティングが進めづらい状況が生まれることも多々あります。

また、リソース不足の解消のために外注を試みた結果、記事の品質が担保されなかった…ということも少なくありません。

「企画や資料集めは社内のメンバーで行う」「外注先のライタースキルがオープンなプラットフォームを使う」など、品質担保のガイドラインを決めてから動き出すと失敗が少なくなります。テスト的に少ない記事数から開始し、できるだけリスクを回避するのもおすすめです。

✔文字数を増やそうとして冗長な文章になってしまう

特にSEOを意識してコンテンツを作成する際に起こりやすいです。

あくまで伝えるべき内容をわかりやすく届ける、という意識でライティングを行うことが重要です。

SEO上位化を目指すためのライティングの基礎、SEOに強い記事の作成方法については、下記記事でさらに詳しく解説しているので是非ご覧ください!

ホワイトペーパー

ホワイトペーパーとは、もともと政府や公的機関が発行する「白書」を意味する言葉です。マーケティング分野においては、企業が、顧客にとって役立つ自社サービスに関連する情報をまとめた資料全般を指します。

多くの場合、新規リード獲得のために活用されます。

顧客がホワイトペーパーをダウンロードする場合、一般的に企業名や役職、連絡先などの個人情報の入力を求められます。企業は、役立つ資料を提供する代わりに、自社サービスのソリューションに関して興味・関心のある見込み顧客の情報を得ることが可能です。

その他、リードナーチャリングを目的としてセミナー参加者に配布したり、既存顧客との関係強化や、営業時に活用したりすることもあります。

▼ホワイトペーパーについて詳しく知りたい方はこちら

ホワイトペーパーとは? 作成方法やマーケティング活用術をご紹介!

動画

内容や目的はホワイトペーパーと似ていますが、媒体の特性を活かして、サービス導入イメージやツールの操作方法などをわかりやすく伝えることができます。

特にWebサービスやツールを提供している企業は使い方をレクチャーする目的で作成し、公開しているケースも多いです。

リード獲得にはもちろん、既存顧客のフォローにも効果的です。

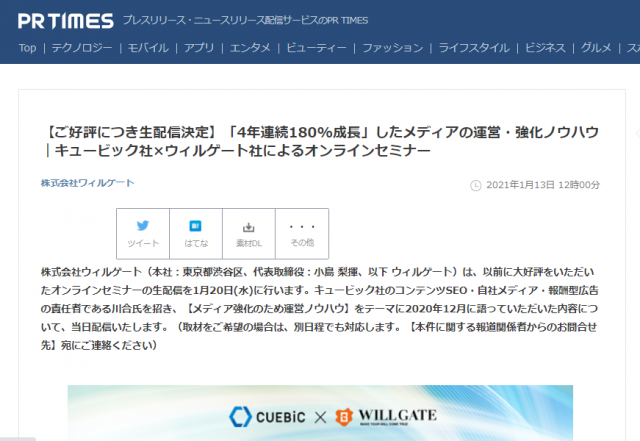

セミナー(ウェビナー)

企業が自社のサービスの販促を目的にして、その領域のノウハウや事例をレクチャー形式で伝えるコンテンツです。

コロナ以前は自社の会場に人を集めて対面形式で開催する企業が多かったものの、オフラインでのセミナー開催が困難になったことでオンラインセミナー(ウェビナー)を開催する企業が激増しました。

メリットとしては、「商談するまでは行かないが興味があるから話を聞きたい」というニーズのある潜在顧客に早々に接触できるという点です。

認知させるために適切な方法で届ける

SEO

SEO

自社のサイトやオウンドメディアにコンテンツを掲載し、検索結果で上位表示されることによって集客を行う手法です。

SEOは“Search Engine Optimization”の略、直訳すると「検索エンジン最適化」で、検索エンジンからの評価を上げる施策を行うことで、ページを上位化させて流入数を増やすための一連の施策を指します。

記事を上位表示させるまでの時間と手間はかかるものの、一度上位化すると中長期的な顕在顧客の獲得を実現できるのが魅力です。

特に昨今では、Googleは、よりコンテンツの質・ユーザーへの提供価値を重視する方向性を明確に示し、その考えを検索結果に反映させることを明らかにしています。

実際に、低品質なコンテンツしか持たないサイトは検索結果に表示されることが以前にも増して難しくなっています。Googleの検索エンジンは、今後さらにコンテンツの中身を理解する力を高めていくとしているため、顧客ファーストのコンテンツマーケティングはSEO観点でも重要になってきます。

SEOについての基礎知識やどんなサイトが取り組むべきなのか、また具体的な施策方法については、こちらの記事で詳しく解説しています!

▼ウィルゲートの成功事例はこちら

「SEO」で記事公開から2ヶ月で3位を達成するために行った7つのこと

メールマガジン

企業やサイト運営者が保有する顧客リストに一斉に配信されるメールです。

こちらからプッシュ型でコンテンツを配信することができるので、企業側が打ち出したい情報を多数に送ることができるのが魅力です。また、一斉送信が可能なため、既にメルマガ配信ツールを導入している場合、非常に低コストで実施できます。

その反面、顧客にメリットのないメールを連続で送付してしまうと、顧客が不快に思い、配信停止されてしまうこともあるので、配信頻度の塩梅は事前の方針設定が必要となるのが注意点です。

メルマガには大きく3つの目的があります。

①企業が売り出したいモノ・サービスに興味を持ってもらうためのキャンペーン情報やセミナー案内などによる販売促進

②顧客に自社ノウハウを提供することによるナーチャリング

③利用・継続促進

上記の目的別のメールを、適切なタイミングで適切なフェーズの顧客に送付することで、顧客に納得感を持ってアクションを起こしてもらえる可能性が高まります。

例えばツールの無料登録をしてくれた顧客に対して、ツールを活用してサイトが改善された成功事例と、有料版の機能紹介の順にメールを送ります。事例を読んでメリットを感じてもらった上で有料登録を促すため、優良顧客への転換率を上げる効果が期待できます。

SNS

FacebookやTwitter、Instagramなどのソーシャル媒体は、コンテンツマーケティングに必要不可欠です。

Facebookは実名性を活かした情報発信・顧客の囲い込み、Twitterはトレンド性や速報性を活かし、2次拡散(リツイートなど)を狙える投稿、Instagramはプラットフォームに溶け込むビジュアル力の高い投稿、などそれぞれの媒体で特色は異なります。

総じて、ファン形成やブランディングに強いのが特徴です。

toBマーケティングは、FacebookとTwitterの相性が良いため、社員が企業名を出して自社サービスについて発信したり、自社の成功事例をシェアしたりすることで、SNS経由でのリード獲得や、ひいては受注獲得につなげることも可能です。

これはソーシャルセリングと呼ばれ、自社内でのSNS活性化を目的にして社内制度を設けている企業もあるほど、今注目されている手法です。

▼ウィルゲートの事例が専務・吉岡のnoteにて公開されています!

【8368文字w】全社を挙げてTwitterを盛り上げるためにやるべきこと7選

▼Twitter×マーケティング解説動画も公開中!

~500件の資料請求、250名のウェビナー集客、5名の採用を達成!~

サイト内ポップアップ、ボタンなど

サイト内に表示し、顧客の行動を促す手法です。コンテンツを見ている顧客に、さらに役立つ情報を先回りで伝えることで、アクション想起させる効果があります。

注意点としては、本当に見せたい情報は何かを明確にした上で設計しないと、サイト内にバナーやポップアップが乱立し、ユーザーの視線が分散してしまうことです。ABテストも取り入れつつ、効果の出るパターンを探ることが重要になってきます。

Web広告

インターネット上の広告枠を持つ媒体に掲載される広告のことです。

Web上での広告は、非常に多くの種類があるので、目的や商材に合わせて選びましょう。

・バナー広告

・アドネットワーク広告

・アフィリエイト広告

・リターゲティング広告

・SNS広告

プレスリリース

toBマーケティングにおけるプレスリリースとは、企業が、経営や事業に関わるニュースや、新商品・新サービスの情報を関係者に知らせるための配信です。Web配信サービスの登場により、登録すれば報道関係者以外でも閲覧できるようになったので、自社のお知らせをより広く露出させるための有効な手段として用いられています。

これらの手法をどのような流れで実施していくのか、次の段落で見ていきましょう。

コンテンツマーケティングの施策内容

SEOコンサルティングサービスを提供しているウィルゲートの場合、どのような手順でコンテンツマーケティングを実施しているか、認知~成約に至るまでの施策を順を追って紹介します。もちろん必ずしもこの順番・進め方になるわけではありませんが、今回は考えうる一つの流れとして紹介します。

SEOコンサルティングサービスを提供しているウィルゲートの場合、どのような手順でコンテンツマーケティングを実施しているか、認知~成約に至るまでの施策を順を追って紹介します。もちろん必ずしもこの順番・進め方になるわけではありませんが、今回は考えうる一つの流れとして紹介します。

①認知:オウンドメディアでPVを集める

自社メディア「プロモニスタ」上で、見込み顧客が興味を持ちうる記事を作成・公開し、PV(ページの閲覧)数を集めます。

閲覧の母数を増やすことで、得られる施策結果の信憑性が増し、PDCAが回しやすくなるメリットもあるため、できるだけ多くの人の目に触れるようにアクセス改善を進めていきます。

▼コンテンツ

・Webメディア、ブログ内の記事

▼届け方

・検索流入(SEO)

・広告(リスティング広告)

・メールマガジン

・SNS

プロモニスタでは、メインの集客をSEOで行っているため、検索流入が全体の8割弱になっています。SEOの主なメリットとしては、一度上位化すれば、広告費をかけずに安定的な集客が見込めることや、該当のテーマに対してニーズの高い顧客が集まってくるため、見込み顧客になる確率も高まることが挙げられます。

また、リスティング広告も出稿しているため、そこで問合せに繋がった検索語句を調査して、SEOのキーワード選定の参考にすることで、よりコンバージョンに高い検索キーワードでの上位表示を狙っています。

新着記事や事例記事など、既存のハウスリストに対して優先的に配信したい記事・コンテンツの内容的にSEOでの上位表示が難しい記事については、メールマガジンで配信したり、SNSで拡散したりなど、先んじてプッシュ型で配信していくケースもあります。

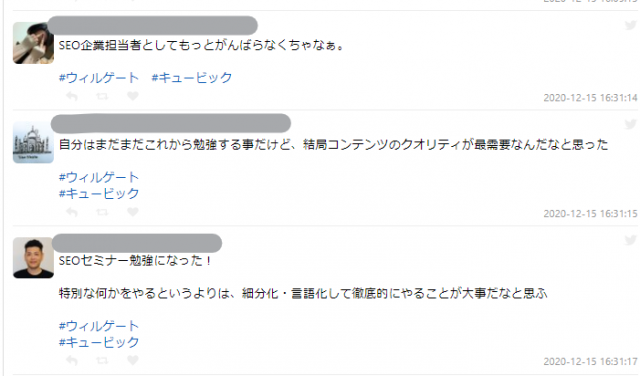

例えば、Twitterでセミナーに参加した感想を「#ウィルゲート」をつけてつぶやいてくれた方には、アーカイブ動画URLを送付するキャンペーンを実施することで、SNSのタイムライン上で自社セミナーの露出も増やすような取り組みも行っています。

▼ウィルゲートの成功事例はこちら

「SEO」で記事公開から2ヶ月で3位を達成するために行った7つのこと

②興味関心:集めたPVからコンテンツに誘導する

次のフェーズでは、オウンドメディアの記事を見た顧客に対して、そのテーマをより深く掘り下げる他の形式のコンテンツやセミナーへの申し込みなどを案内することで、興味関心を高めていきます。

▼コンテンツ

・ホワイトペーパー

・サービス資料

・動画コンテンツ

・セミナー(ウェビナー)

▼届け方

・サイト内ポップアップ、バナーなど

また、商材の購入を検討しており、他社と比較している顧客に対しては、自社のメリットを示すことで、サービス資料や問合せといった導線を積極的に見せつつ、さらに強くアクション想起していきます。

事例記事など、導入イメージが湧きやすいコンテンツに関しては、サイトのメニューバーやサイドバーに固定設置しておくことも効果的です。

③比較検討:②までで興味関心が高まった潜在顧客を顕在顧客に変えていく

②でコンテンツをダウンロードしてくれた顧客リストに対して、新規公開コンテンツ・マッチ度の高いコンテンツ・毎月開催されるセミナー案内などを送付します。

▼コンテンツ

・ホワイトペーパー

・動画

・セミナー(ウェビナー)

・その他(キャンペーンや特典系コンテンツ)

▼届け方

・メール

・SNS

例えば②まででセミナーに参加してくれた顧客層には、さらに理解が深まる資料・動画やセミナーを追加でお知らせしたり、参加特典として無料相談会の予約フォームを送ったりと、参加したメリットを感じてもらえるような仕掛けを打ち出していくことで潜在顧客の検討確度を高めていきます。

④商談化:獲得リードに対し、後追いのアプローチを行う

③までで興味関心が高まった潜在顧客とすぐに商談しようとしても、検討フェーズや温度感の不一致で良いお取組みにつながらないことがあります。

そのような事態を防ぐため、リード獲得後に電話・メールなどでニーズをヒアリングし、ニーズを顕在化させるためのインサイドセールス体制を作っておくが大切です。

この段階で検討時期が合わない顧客は次回連絡日を設ける・導入に踏み込む材料が足りない・弱い顧客はセミナーに案内するなどのネクストアクション決めることで、顧客との関わりを保ったまま、次に繋げられます。

インサイドセールスは、言わばマーケティング部門と営業部門の架け橋的存在です。

マーケティング・インサイドセールス間の連携を強化することで、より受注確度の高い顧客を営業にパスすることができるので、顧客にとっても企業にとっても有益なお取組みになる可能性が高まります。

⑤成約:営業部門にパスし、営業活動

⑤成約:営業部門にパスし、営業活動

④まででニーズの高い顧客は、営業部門にパスして、具体的な提案に移ります。

営業部門に渡すまでに、BANT条件と呼ばれるBudget(予算)・Authority(役職)・Needs(ニーズ)・Time(検討時期)を部署間で共有しておくことで、よりスムーズな引継ぎが可能になるので、体制を事前に整えておきましょう。

該当顧客がどんなコンテンツに接触しているのかも併せて共有することで、商談のフックにもなるので、コンテンツマーケティングの効果をさらにアップさせることができます。

コンテンツマーケティングで活用したい!マーケティングオートメーションツールとは

マーケティングオートメーションとは、「マーケティング活動における特定のプロセス・業務を自動化すること」です。それを目的として開発されたソフトウェアは、マーケティングオートメーションツール(MAツール)と呼ばれます。

マーケティングオートメーションツールを導入するメリットは、コンテンツによる顧客育成の自動化を実現できること・顧客情報を営業部門に漏れなく、スムーズにパスできることです。

メジャーなツールとしてはPardot、BowNow、Marketo、などが挙げられます。

しかしながら、マーケティングオートメーションツールを導入しただけで自動的に成果が伸びるわけではありません。

最も重要なことは、自分たちのサービスの購買プロセス(カスタマージャーニー)を整理し、訴求すべきコンテンツを適切に発信していくこと。その中で、ひとつひとつ手作業でやるには厳しいことを洗い出し、そこをサポートする手段としてマーケティングオートメーションツールを導入する、という考え方です。

自社のマーケティング活動において実現したいことから逆算し、最適なツールを導入することでパフォーマンスの向上が期待できます。

開発稼働を要する場合も多いので、社内に導入体制があるのか、導入後継続利用が可能なのかは事前に協議しておきましょう。

▼マーケティングオートメーションについて詳しく知りたい方はこちら

Marketo(マルケト) Hubspot(ハブスポット) マーケティングオートメーションツールを徹底比較!価格比較表付き

コンテンツマーケティングの効果計測

マーケティング活動の基本的な部分にはなりますが、KGI・KPIを設定し、施策が成果に繋がっているのかをモニタリングすることが重要です。

KGI(Key Goal Indicator、重要目標達成指標)を達成するために、正しい道を歩んでいるのかを確認する指標をKPI(Key Performance Indicator、重要業績評価指標)と呼びます。

▼下記のそれぞれのKPIの例

オウンドメディア:対策キーワードの検索順位、PV数、CTR、CVR

広告:CPA(獲得単価)、imp数、CTR、CVR

メールマガジン:開封率、CTR(メール内リンククリック率)、CVR

セミナー:集客数、有効顧客率(アプローチ可能な顧客か否かを測る指標)

各指標をモニタリングする環境を構築することで

・プロジェクト毎の進捗

・伸びしろがある指標はどれか

・足りない部分があれば、どこでフォロー可能か

などが可視化され、全体の達成のために何をすべきかが明確になります。

また、チーム内での自分の担当箇所を責任持って管理・計測し、定期ミーティングで共有することで、自分の担当外であっても数値進捗を知り、自分ごととして捉えることにも繋がります。

上記観点でコンテンツマーケティング施策の効果計測を行い、改善を繰り返した結果、ウィルゲートでは下記のような成果が得られました。

✔ 難関キーワード「SEO」で最高3位に上位化

✔オウンドメディア経由問合せが3倍に増加

✔ ウェビナー集客数10倍(2020年4月以降)

▼こちらの記事もおすすめ

コンテンツマーケティングの効果(KPI)測定に使える!イベントトラッキングの設定方法と具体的な設定例

まとめ

本記事では、コンテンツマーケティングの基礎知識や、実際に何から検討をすればいいのか、どんなアクションが必要なのかを紹介しました。

コンテンツマーケティングは中長期目線で投資する必要があります。ペルソナやコンテンツの設計図を明確にしないままいきなりコンテンツを大量生産したり、莫大なコストをかけてサイトを改修したりすると、コンテンツマーケティングの落とし穴にはまってしまいます。

どのようなユーザーが、何を求めているのかを調査した上で、満足度の高いコンテンツを地道に配信し続けることが重要です。

SEOに関して、何から着手すべきかわからない、なかなか成果がでないなどのお悩みがございましたら

SEO無料相談も受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

\ウィルゲートではSEO対策をメインにしたサイト改善を支援しています/

✔ 自社サイト経由のアクセスを増やしたいけど、どのように改善すれば良いの?

✔ 狙ったキーワードでなかなか上位表示できない…

✔ もっと効率よく施策の改善を実施したい!

専門コンサルタントが貴社サイトを分析し、サイト改善をご支援しています!

初めての方でも、相場をお伝えしたり、お見積もりをお出ししたりすることも可能です。

お気軽にご相談ください

資料ダウンロード

資料ダウンロード SEO無料相談

SEO無料相談