こんにちは。ウィルゲートが提供するSEO分析ツール「TACTSEO」ライターチームです。

SEOとは、「Search Engine Optimization」 の略称であり、検索エンジン最適化を意味します。WebページをGoogleなどの検索エンジンの検索結果に上位表示させ、流入を増やすために実施する一連の取り組みを「SEO対策」と呼びます。

SEO対策という言葉を聞いたことはあるものの、「具体的に何をすればいいの?」とお悩みのサイト運営者も多いのではないでしょうか?

本記事では、SEOの基礎知識から具体的なSEO対策方法まで解説します。SEO初心者の方はもちろん、より成果を出したいと考えているサイト運営者の方にもおすすめの内容になっています。

またウィルゲートでは、SEO戦略の策定方法から、記事作成の具体的なプロセスまで成功の秘訣をオンラインセミナーにてご紹介しています。即実践できる具体的なノウハウをお持ち帰りいただける内容となっておりますのでお気軽にお申し込みください。

目次

「自分でSEOの疑問を調べるは大変」

という方はウィルゲートにご相談ください。

「自社サイトにはどんなSEO改善をすれば良いのか?」「アルゴリズム変動で影響を受けたサイトを強化するにはどうしたら良いのか?」など、まだ具体的にサービス導入を検討していない方もお気軽にご相談ください。

SEOとは?

SEOとは、“Search Engine Optimization” の略であり、検索エンジン最適化を意味します。

具体的には、検索ユーザーが求める有益なコンテンツを提供し、検索エンジンに正しくページ内容を評価されるよう技術的にWebページを最適化することを指します。

むやみにページを増やすだけでは検索結果の露出に繋がらないので、ユーザーのために

①有益な良質なコンテンツを追加したり、改善していくこと

②迷わず重要な情報にたどり着けるように導線を設計すること

の2点が重要です。

\SEO初心者さん必見!詳しく知りたい方向けの資料はこちら/

SEO対策とは?

SEO対策とは、SEOを目的として行う対策のことをいいます。

SEO対策には、様々な手法がありますが、大きく内部対策、外部対策、コンテンツ制作の3つに分類されます。

各対策の詳細は後述しますが、検索エンジンはこれらの項目を総合的に評価しているため、それぞれの項目に対して、適切な施策を実施することが重要です。

また、SEO対策はマーケティング手法のひとつであるため、そのサイトが達成したい最終目標(例:問合せ数、商品購入など)に繋げることが、本質的な目的と言えます。

そのため、ユーザーニーズを満たすコンテンツの作成や目的ページへ遷移しやすい構成、ナビゲーション配置など、緻密にサイトを設計する必要があります。

現在、多くの業界においてWebサイト上での集客は事業の要になってきているため、SEOはマーケティングにおいて重要な役割を担っています。

SEO対策のメリット・デメリット

Web担当者にとっては魅力的なSEOですが、もちろんメリット・デメリット両方あります。

下記にて、両方の詳細をまとめてご紹介しています。

4つのメリット

①サイトの流入数が増える

SEOの最大のメリットは自然検索(オーガニック検索)からの流入数が増えることです。

検索エンジンからの流入は、有料検索(リスティング広告)と自然検索(オーガニック検索)の2つに分けられます。

有料検索(リスティング広告)の場合は、クリック毎に課金が発生するため、流入が多くなればなるほど比例して広告費が多くかかります。また、継続的に流入を獲得するためには広告費をかけ続ける必要があります。

一方自然検索の場合は、クリック毎の課金は発生しないため、どれだけ流入が増えたとしてもSEO対策にかけた費用以上にはコストはかからず、上位表示している限りは流入を継続的に獲得できるという特徴があります。

さらに、サイト内の目的ページへ遷移しやすい構成によりランディングページへ誘導することができれば問合せや商品購入などのコンバージョンに繋げることができるでしょう。

②広告宣伝費を抑えることができる

SEOで一度、検索上位を獲得することができれば、一定期間上位表示され続けることが多いです。

そのため継続的に広告を出稿し続けた場合と比較して、集客にかかるコストを安く抑えることができる場合があります。

またSEOで上位表示された際のクリック率は、一般的にリスティング広告に比べて高い傾向があります。継続費用がかからない上に、リスティング広告よりも高い集客効果が期待できます。

③コンテンツが資産になる

SEO対策目的で作成したコンテンツは半永久的に残り、顧客アプローチのための資産として活用できます。サイト内に良質なコンテンツを増やすことで、サイト全体のSEO評価が上がる効果もあります。

また、検索上位を獲得できると安定した流入が見込めたり、集客のみならずセールスにも活用できるなど、一度作成したコンテンツは長い間活用することができます。

④ブランディングができる

SEOはサイトへの流入チャネルのひとつであり、コンバージョンへの直接的な効果が現れにくい場合もあります。

しかし、検索での露出が増えることで自社サービス・自社サイトのブランド認知の向上に繋がります。商品・サービスを検討している見込み顧客に早い段階で認知してもらうことができます。

3つのデメリット

①効果が現れるまでに時間がかかる

SEOはスタートしてすぐに目に見える成果が出るわけではありません。

タイトルを変えるだけで順位が上がることもあれば、コンテンツを充実させたり、内部施策を実装しても、なかなか向上しないこともあります。上位表示に向けて地道に取り組む必要があり、成果が出るまでに年単位で時間がかかることもあります。

Googleでも公式に『変更に着手してからメリットが得られるようになるまで、通常は4か月から1年かかります。』と発表しているように、SEOは成果が出るまでに比較的時間がかかる施策です。そのため、「短期間(数週間~1カ月程度)でコンバージョンを増やしたい」という場合には不向きな手法です。

②間違ったSEO対策を行い失敗する恐れがある

SEO対策で成果を上げるためには、正しい専門知識が欠かせません。

キーワードをとにかく詰め込む、被リンクを不自然に増やす、低品質なコンテンツを量産するなど知識のないまま行なった施策が、Googleのガイドライン違反によってペナルティの対象となると、それまで時間をかけて積み上げたものを一気に失う恐れもあります。

安全に、かつ効率よくサイト運用するためには、ガイドラインを理解し、正しい知識を身に付けることが求められます。

③検索エンジンのアップデートによる順位下落リスクがある

Googleはサイトを評価するアルゴリズムを、ユーザーにとってより便利な検索エンジンにすることを目的として定期的にアップデートしています。アルゴリズムアップデートの影響で、これまで上位表示されていたキーワードの順位が急に落ちてしまうことがあります。

このアップデートは定期的に行われるので、一度検索上位を獲得しても、1ページ目に表示されなくなってしまうことも起こりうるのです。

特に、年に数回コアアップデートと呼ばれる大規模なアップデートが実施されると、順位が大きく変動し、トラフィックが大幅に減少してしまうリスクもあります。

-

- これまで起きてきたGoogleのアップデート例

-

- ・ベニスアップデート

-

- ・日本語検索アップデート

-

- ・スピードアップデート

-

- ・クオリティアップデート

- など

ただし前述した通り、Googleのアップデートはユーザビリティの向上を目的としているため、ユーザーのためになるコンテンツを発信できていれば過度に恐れる必要はないでしょう。

常日頃からSEOの最新情報を収集しながら、ユーザーにとって有益なコンテンツを発信し続けることが最も重要です。

【アップデート対策】低品質ページ対策で回復した成功事例はこちら

SEOで検索順位が決まる仕組み

検索順位は、GoogleやYahoo!などの検索エンジンの巡回(クロール)とデータベースへの保存(インデックス)、そして数百ものアルゴリズムによるサイト評価によって決定されます。

クロール

クローラーと呼ばれる検索エンジンのロボットがウェブページを発見・巡回し、そのページの内容を読み込み、コンテンツや画像・ファイルなどを収集することをクロール、またはクローリングといいます。クローラーは検索エンジンごとに存在します。

インデックス

SEOにおけるインデックスとは、検索エンジンのデータベースにWebページの情報が登録されることをいいます。

インデックス(index)は、「見出し」や「索引」といった意味を持っています。Googleなどの検索エンジンには膨大な情報が記録されており、ユーザーがなにかを「知りたい」時にキーワードを検索すると知りたい情報が提示される仕組みとなっています。

クロールによって検出したページにアクセスし、各ページの内容を分析した結果得られた情報をデータベースに保存します。

検索結果の表示

Googleが定める数百ものアルゴリズムに則ってサイトを評価し順位を決定、検索結果に表示させます。

「検索に対する Google の方針」では、「関連性と信頼性が最も高い情報を提供する」ことが第一に明記されています。「ユーザーが求めているコンテンツを提供できているか」という点が特に重要視されており、検索結果にも大きく影響します。

SEO対策をする上で知っておくべきGoogleの考え方

Googleは、サイト運営者向けに「ウェブマスター向けガイドライン」や「Google 品質評価ガイドライン」を公開しています。

ガイドラインには、Googleの定める基本方針、コンテンツの評価基準、ペナルティ対象となる不正行為などが明記されています。

Googleの公式ガイドラインに則ってSEO対策を進めることで、ユーザーの利便性が向上し、検索結果の上位に表示されるようになります。必ず目を通しておきましょう。

Googleの掲げる10の真実とは

Googleの発表しているガイドラインなどの中で特に重要なのは「Googleが掲げる10の真実」です。

これはGoogleの設立数年後に策定されたものですが、Googleは今もなお、Googleがこの世に送り出すサービスのすべてがこの事実のとおりであるよう努めています。

言い換えれば、Googleが追い求める検索エンジンのあるべき姿は、この10の事実を読み解くことで見えてくるでしょう。

2.1つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。

3. 遅いより速いほうがいい。

4.ウェブ上の民主主義は機能する。

5. 情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。

6.悪事を働かなくてもお金は稼げる。

7.世の中にはまだまだ情報があふれている。

8.情報のニーズはすべての国境を越える。

9. スーツがなくても真剣に仕事はできる。

10.「すばらしい」では足りない。

引用:Googleが掲げる10の真実

ガイドラインの中でも特に重要視すべきポイントを3つ挙げます。

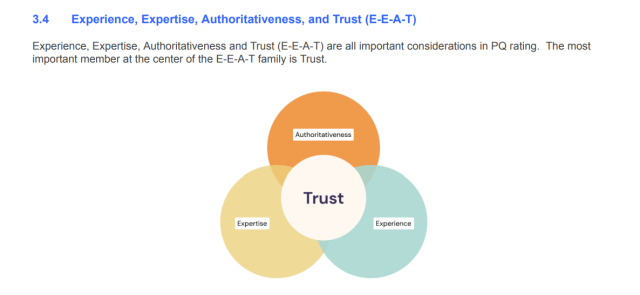

E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)

E-E-A-Tとは、ユーザーの検索意図に対して、適切な検索結果を返せているかの評価基準です。「Googleが掲げる10の真実」では複数項目がE-E-A-Tと関連しています。

- Experience(経験)

- Expertise(専門性)

- Authoritativeness(権威性)

- Trust(信頼性)

WebサイトのE-E-A-Tを判断する際は、ページとコンテンツのタイプ、コンテンツの作成者、Webサイトの運営者情報、Webサイトの評判など、全てを参考にします。

E-E-A-Tが高ければ、そのWebサイトやページの品質評価が高まり、検索結果の表示順位への影響も考えられるため、SEOの観点からも重要な概念です。

Googleは、上記4指標のレベルが高いサイト(ページ)を評価することを、「検索品質評価ガイドライン」にて公式に言及しています。

最もGoogleが重要視しているTrust(信頼性)を中心に、各基準が高いことが求められます。

SEOにおける「権威性」の重要性|E-E-A-T・YMYLについて解説

YMYL(Your Money or Your Life)

YMYLとは、「Your Money or Your Life」の略語で、「人々の将来の幸福、健康、経済的安定、安全に潜在的に影響を与えるテーマ」を意味しています。2018年8月のコアアルゴリズムアップデートを機に注目を集めました。

「Googleが掲げる10の真実」内で公式に、ユーザーの利便性を第一に考えていると記載しています。

Googleは、下記のようなテーマをYMYLの対象としています。

②市民の権利・義務、政治、法律

③経済

④ショッピング

⑤健康と安全

⑥人々のグループ(人種・宗教・国籍など)

⑦その他

その他には、①~⑥には当てはまらないものの、人々の生活に大きな影響を及ぼすとされるテーマが該当します。ガイドラインには、栄養学や不動産、職探しに関する情報などが例として挙げられています。

YMYLを扱うページに誤情報が載っていると、その情報を信じた人の生活にネガティブな影響を与えてしまいます。よってYMYL領域には、情報の正確性や信頼性を判断するための厳しい基準が設けられています。

YMYLジャンルにおけるSEO対策は?具体的なポイントを4つ解説

不正行為の禁止

「品質に関するガイドライン」の基本方針には、「検索エンジンでの掲載位置を上げるための不正行為をしない」ことが明記されています。Googleが定めるガイドラインに反して不正に検索順位を上げる手法を「ブラックハットSEO」と呼びます。

ブラックハットSEOとは?ホワイトハットSEOとの違いや手法

検索エンジンの精度が低かった時代は、アルゴリズムの穴を突く様々な手法のブラックハットSEOが横行していました。

現在はほとんどのブラックハットSEOの手法が意味を為さなくなっており、無効化もしくはペナルティの対象になるので、誤って不正行為に該当する行為をしてしまわないように十分に注意しましょう。

Googleのガイドラインに則り、「ユーザーにとって本当に価値あるサイト・ページになっているか」を意識したSEO対策を行っていくことが重要です。

Googleのアルゴリズムは日々アップデートされており、その度にWebサイトの評価基準は少しずつ変更されます。常に最新情報をチェックするようにしましょう。

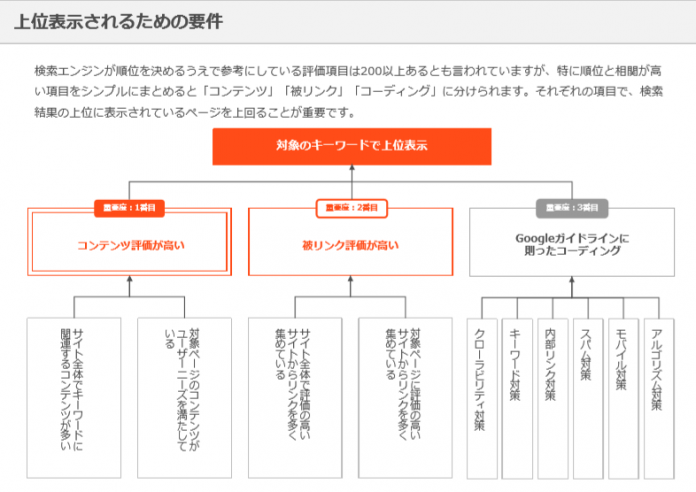

SEOで上位表示するために必要な対策

SEOで上位表示するために必要な項目は、重要度の高い順に以下のように分けられます。

①コンテンツ評価が高い

②被リンク評価が高い

③Googleガイドラインに則ったコーディング

検索エンジンはこれらの項目を総合的に評価しています。それぞれの項目に対して、適切な施策を実施することが重要です。

ここでは、具体的なSEO対策方法を、SEOで上位表示するために必要な3つの項目に沿って解説します。

コンテンツ評価

コンテンツ評価を高めるためには、ユーザーの疑問を解決し、興味・関心を満たすような、有益で役に立つ情報を含んだ質の良いコンテンツを作成する必要があります。

①コンテンツの改良

対策キーワードで検索ユーザーが求める情報にマッチしたコンテンツに改良することで、SEO評価が上がります。

具体的には、対策キーワードで上位表示されている競合コンテンツのチェックやSEOツールを活用しながら、下記項目を確認してください。

SEOツールなどを活用すると効率よくコンテンツの改良を進めることができます。

タイトルや見出しなどのタグに対策キーワードは入っているか

タイトルタグ・見出しタグ(hタグ)は、SEO対策において重要な役割を担っているタグです。対策キーワードが入っているかを確認し、入っていない場合は含む形に修正しましょう。

h2、h3などの見出しを設計し、不自然にならない程度に見出しにもサジェストキーワードなどを適宜入れながら記事構成を考えていくと、より効果的です。

イメージがつきづらい場合、上位表示されているコンテンツを複数見て、どんなタイトル・見出し構成なのか確認しましょう。

自社のコンテンツに足りないトピックはないか

上位表示されているコンテンツに入っていて、自社のコンテンツに入っていないトピックがあれば、コンテンツの流れに沿うように追加しましょう。

すでに上位表示されているコンテンツは、Googleの検索エンジンから「ユーザーにとって有益」と判断されていると考えられるので、対策キーワードで上位表示するために必要な要素を網羅できていると考えられます。

新しいトピックを追加する際は、検索ボリュームが多いキーワードを優先的に含めるようにしましょう。

SEOと文字数は関係ある?上位表示には長文コンテンツが有利?

自社のコンテンツに不要なトピックや問題点はないか

逆に、自社コンテンツに上位表示に不要なトピックを含んでしまっていないかも確認しましょう。

コンテンツのテーマにそぐわない要素が入っていたり、異なる言い回しで同じ内容を繰り返し書いてしまっていたりすると、ユーザーの利便性を損ねてしまい、結果的に評価が下がってしまいます。

競合コンテンツの内容を照らし合わせながら、含めるべきトピックを精査してください。

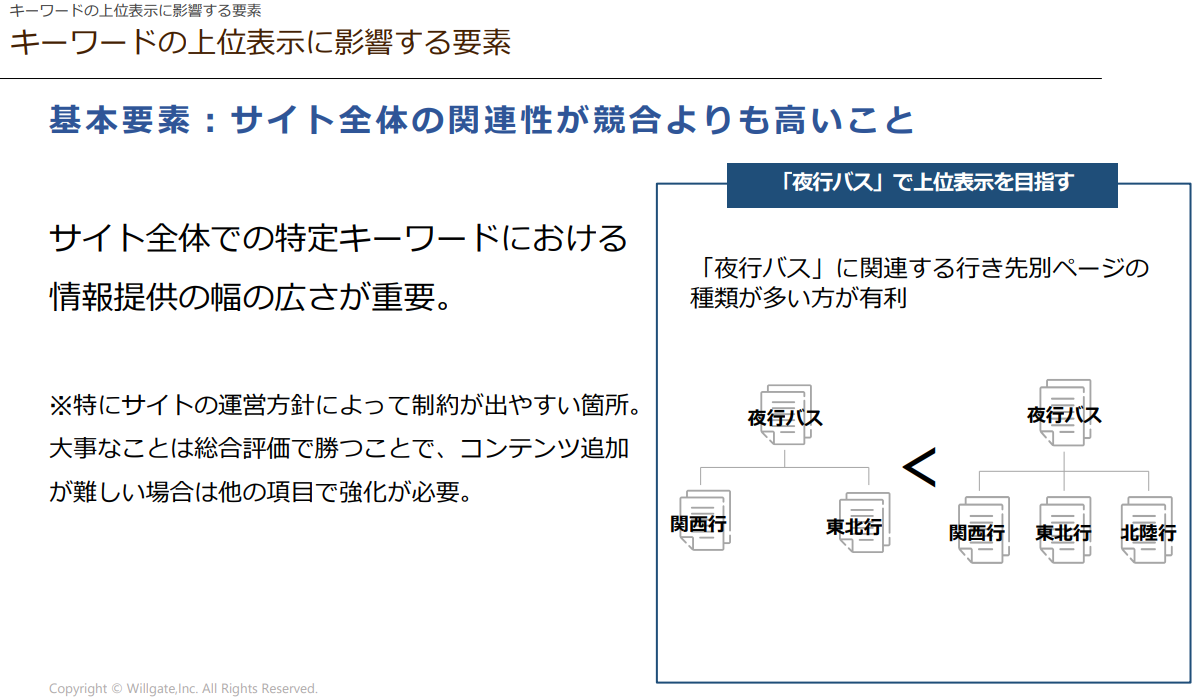

②関連コンテンツの追加

サイト内に、対策キーワードに関連するコンテンツ(以下、関連コンテンツ)を追加しましょう。

対策キーワードのコンテンツで上位化させたいなら、サイト全体の関連コンテンツ数でも 評価される必要があります。

例えば、対策キーワードが「夜行バス」であれば、「夜行バス 関西行」「夜行バス 東北行」「夜行バス 北陸行」など、可能な限り多くの関連コンテンツを追加することが重要です。

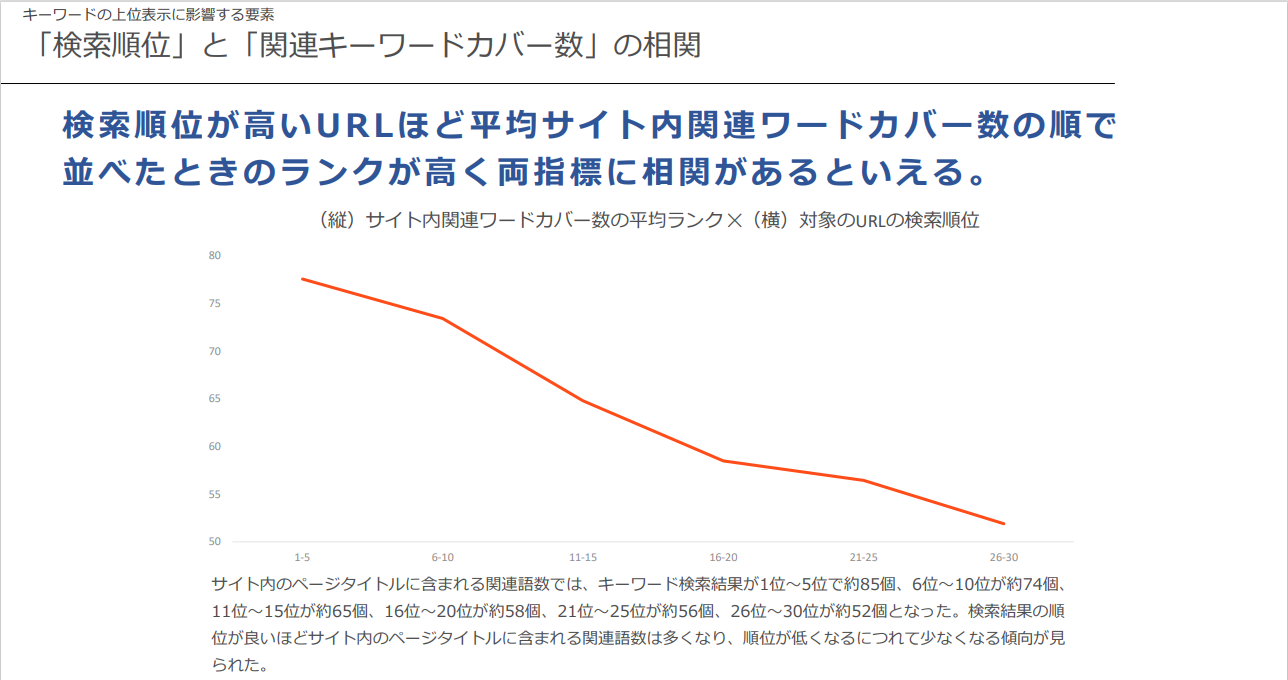

ウィルゲートで独自で実施した調査では、検索順位が高いページほど、サイト内でカバーしている関連キーワード数が多いことがわかっています。

これは、対策キーワードの関連コンテンツを数多く保有しているほど、対策キーワードのコンテンツの順位が上がるということを意味しています。

そのため、対策ページのコンテンツだけを改良するのではなく、サイト全体の関連コンテンツ数を増やすことが重要です。

関連キーワードとは?SEO対策の基本と取得ツールについて解説

【無料で資料をダウンロード】SEO対策チェックリスト

被リンク評価

被リンク評価を上げるためには、

・サイト全体で評価の高いサイトからリンクを多く集めている

・対象ページに評価の高いサイトからリンクを多く集めている

ことが重要です。

Googleは、被リンクを獲得しているページ≒ユーザーにとって有益なページであるとみなし、検索順位を上げています。

ただ多く被リンクを獲得すればいいわけではなく、量と質両方を兼ね備えることでSEO評価が上がります。被リンクを獲得する際は、下記の3点に注意しましょう。

①対象サイト・ページとの関連性が高いページからのリンクであること

対象サイト・ページとの関連性が低いページからのリンクは、評価に繋がりづらいです。ページとの関連性が高いページからのリンクを集めましょう。

関連性の高い専門的な情報を公開しているサイトから被リンクを得ていると、「きっとそのページの『専門性』も高いはずだ」と検索エンジンは判断し、検索順位を向上させています。

②有効なリンクであること

以下のいずれかのhtml要素のrel属性が付与されていると、被リンクの効果は無効になってしまいます。被リンクを増やす時は、下記の属性が付与されていないかをチェックしましょう。

rel=”nofollow”

rel=”sponsored”

rel=”ugc”

例えばnofollow属性は、リンク先を検索エンジンのクローラーに認識させたくない時、リンク評価の受け渡しを行わないようにヒントを提示するための属性値です。

▼外部対策・被リンクについて詳しく知りたい方はこちら

③ペナルティの対象にならないリンクであること

良質な被リンクがある一方で、悪質で低品質な被リンクもあります。悪質で低品質な被リンクはスパムリンクと判定され、SEOに悪影響を及ぼします。

例えば有料で売買されている被リンクを集めること、被リンク評価を高めることを目的に作成されたリンク集に登録することなどは、不正行為と見なされてサイト評価が下がるリスクがあるため、自然な形でのリンク獲得を心がけましょう。

Googleから””Google検索の検索結果ランキングを操作することを目的としたリンクは、リンクスパムとみなされる””と発表しています。

引用:リンクスパム

Googleガイドラインに則った内部施策

適切なコーディングが行われていないと、検索エンジンにページの内容を正しく伝えることができません。

ガイドラインには多くの対策項目が記載されていますが、本記事では、SEO対策において特に重要な項目に絞って紹介します。

title(タイトル)タグを設定・改善する

title(タイトル)タグは、ユーザーの検索結果画面に表示されるかつ、Googleの評価基準の中で最も重要視されているタグのひとつです。

title(タイトル)タグに含まれるキーワードや検索ニーズとの関連度合いによって、クリック率や検索順位にも大きな影響が出てくるため、SEO対策をするなら必ず設定しなければいけません。

クリック率や検索順位にも影響する部分なので、下記のポイントを押さえ、簡潔でわかりやすいタイトルを付けることが重要です。

- 記事内容を表すメインキーワードを必ず含める(できれば前半に入れる)

- 文字数を30~35文字に収める

- 関係のないキーワードを入れない

コンテンツの改良(リライト)を行う際も、競合サイトのタイトルを確認し必要に応じて再設定しましょう。

最適なタイトル文字数とは?SEOに効果的なタイトルの作り方を解説

見出しタグ(h1、h2…)を確認する

ページ内の見出しにあたるhタグに、キーワードを含めましょう。

hタグは、検索エンジンに対して、どのような内容のページなのかを伝える役割を担っています。hタグにキーワードを含めることで、キーワードとの関連性を検索エンジンに伝えることができるため、SEO評価の向上に繋がります。

特にh1タグで囲われたテキストは最上位の見出しを示し、titleタグ(タイトルタグ)に次いで重要なタグです。titleタグの代わりに検索結果のタイトルに使用されることもあります。

その他、h2~h6までのタグの使い方は以下の通りです。

| h1(大見出し)テーマやタイトル |

|---|

| h2(中見出し)目次や章 |

| h3(小見出し)h2の中のポイントとなるテキストに使用 |

| h4〜h6(小見出し)h3で内容がまとまらないときに、補足的に使用 |

ページ内のタグ構造が崩れていると、ページ内容が検索エンジンに正しく伝わりづらいため、必ず確認するようにしましょう。

hタグとは?役割や記述方法を知って見出しタグを使いこなそう

h1タグとは?SEO効果と5つの使い方を解説

メタディスクリプションを設定・改善する

メタディスクリプションとは、記事の内容を100文字~120文字程度のテキストで要約した概要文のことです。

メタディスクリプションはGoogleの検索結果にスニペット(説明文)として表示されます。検索結果画面にダイレクトに表示されるためクリック率に大きく影響します。

メタディスクリプションは設定しなくても検索エンジンが本文の内容を自動でピックアップしてくれるため、重要度が下がりがちです。

しかし、ユーザーが「このページに自分が知りたいことが載っているか」を判断する重要な材料になるため、記事内容を簡潔にまとめてheadタグ内に記載しましょう。

注意点として、SEOを意識しすぎるあまり、対策キーワードを乱用してしまうと、ユーザーの利便性を損ねたとして逆に評価が下がってしまうリスクがあります。

また、スマートフォンはデスクトップよりも表示される文字数が少ないため、大切な要素は前半に含めるようにしましょう。

meta descriptionとは?SEO効果や書き方、文字数を解説!

SEOに効果的なHTMLタグのコーディング方法とは?

内部リンク構造の最適化

内部リンクとは、自サイト内の関連する記事同士を繋ぐリンクを指します。

内部リンクを設置することで、クローラーの巡回を促し、インデックスを促進することができます。また、関連性の高いページ同士を繋ぐことで、ユーザビリティが向上し、結果的にサイト評価が上がります。

内部リンクはコンテンツ本文以外にもさまざまな箇所に設置することができます。

- パンくずリスト

- グローバルナビゲーション

- サイドバー・フッター

- アンカーテキスト

- HTML サイトマップ

適切な箇所に内部リンクを設置し、全ページがリンクで繋りあうようにすることが重要です。

検索エンジン対策・ユーザビリティの改善両方にとって重要度が高い施策です。

内部リンクとは?役割やSEO(検索エンジン最適化)対策への効果

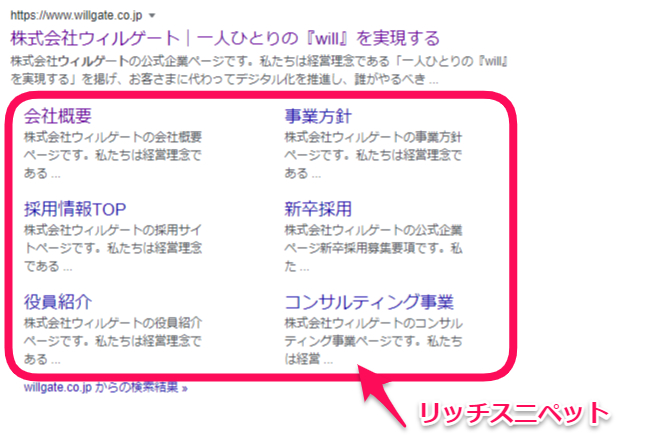

構造化データを意識する

構造化データとは、HTMLで書かれた情報を検索エンジンに理解しやすいようにタグ付けしたものです。

構造化データを設定することで、検索エンジンがコンテンツを認識しやすくなったり、検索結果にリッチスニペットが表示されることがあります。リッチスニペットは目に留まりやすいため、より多くのユーザーに注目してもらいやすいというメリットがあります。

構造化データの書き方は、HTML上に直接マークアップする方法と、構造化データマークアップ支援ツールを用いる方法の2種類あります。

構造化データは検索順位への直接的な影響は薄いものの、設定することでコンテンツの内容を検索エンジンに正しく伝えることができます。また、構造化マークアップによって、リッチスニペットが表示されると、ユーザーの目につきやすくなり、クリック率の向上にも繋がります。

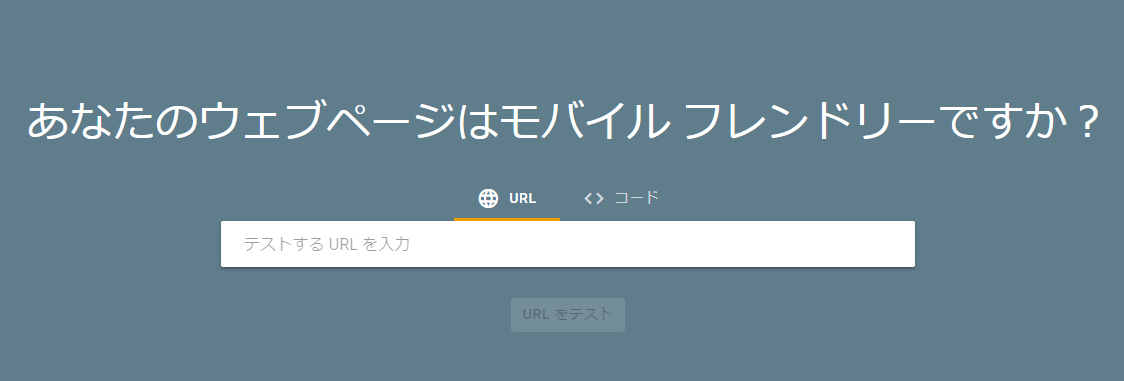

MFI(モバイルファーストインデックス)に対応する

MFI(モバイルファーストインデックス)とは、Googleのクローラーがモバイル版のページを優先的にクロール・インデックスし、評価していく仕組みのことです。

Googleは、スマートフォンユーザーの利便性向上を目的として、2015年4月に「モバイルフレンドリーアップデート」を開始しました。

タップやズームなどをしなくてもテキストが読みやすい、横方向へのスクロールが発生しないなど、スマートフォンで見た時にユーザーの利便性を損ねていないかが評価基準に加えられました。

モバイル版に適応していないページは評価が下がってしまうため、自サイトがモバイルフレンドリーになっているかを確認しましょう。

Googleが提供する「モバイルフレンドリーテスト」で簡単に調べることができます。

検索エンジンから高い評価を受けるためには、PCとモバイルの両方に差がないサイトにすることが重要です。

評価を受けているページがPCだけでなくMFIにも対応しているかを確認し、存在していなかった場合には必ず追加しましょう。

モバイルファーストインデックス(MFI)がSEOに及ぼす影響とは?

Googleのガイドラインには、サイトにマイナスな影響を及ぼす要因も記載されています。

SEO評価を上げるためには、サイトの問題を解消することも重要なので、併せて確認しましょう。

重複コンテンツを確認する

重複コンテンツは、サイトの内部・外部で同じようなコンテンツが掲載されていることを指します。

同じようなコンテンツが存在することで、

・検索結果に表示されない

・被リンク評価が分散する

・(悪質かつ過度な場合)ペナルティの対象になる

という問題が発生してしまいます。

無断でコピーされたコンテンツはペナルティの対象になるので、オリジナルな内容のコンテンツを作成しましょう。

SEO対策で重複コンテンツを避けるべき理由は?対処法も併せて解説

しかしながら、サイトの仕様上やむを得ず同じようなページが存在してしまうこともあります。(例:ECサイトの色違いのページなど)

その場合の対策方法はいくつかありますが、そのひとつに「canonicalタグによるURL正規化」があります。インデックスさせたい1ページ以外の重複ページのタグ内に、rel=”canonical”を記述することで、ページ評価を1ページに統一することができます。

Googleから適切に評価されるために、重複コンテンツが生じない / 生じても正しく処理がされている状態を作っておきましょう。

重複コンテンツはGoogle Search Console(サーチコンソール)で調査することができます。

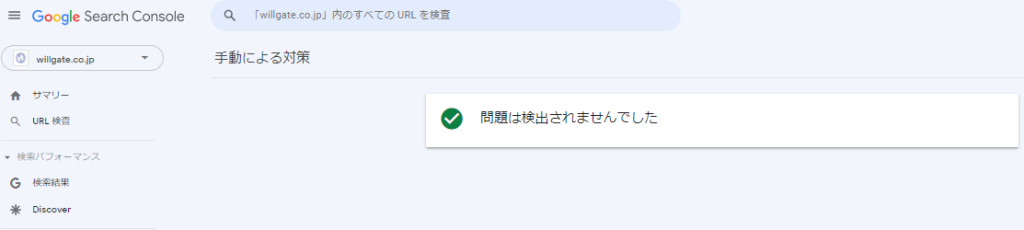

Google Search Console(サーチコンソール)を開き「セキュリティと手動による対策」→「手動による対策」の順にクリックし、「問題は検出されませんでした」と表示されれば重複コンテンツはありません。

canonical(カノニカル)タグとは?SEOの関係性やURL正規化の定義を解説

URL正規化とは?必要性とcanonicalタグの設定方法を解説

低品質コンテンツの対策を行う

ユーザーの求めている情報が載っていない低品質コンテンツは削除しましょう。

サイト内に低品質コンテンツを多く保有していると、検索順位が下がってしまいます。

低品質に該当しやすいページの例は下記です。

・自動生成されたページ

・100~200文字程度の内容の薄いページ(画像だらけでテキストが少ないのも含む)

・あからさまなアフィリエイト目的の内容のページ

・他のサイトを完全に真似たページ

低品質コンテンツは削除するのが望ましいですが、サイトの都合で消すことができない場合もあります。その場合の対策方法として有効なのがnoindexタグです。このタグをソース上に入れることで、検索エンジンからのインデックスを拒否できるため、サイト評価の下落を未然に防ぐことができます。

noindexタグとは?SEO効果や設定方法、注意点について解説

ページスピードを改善する

サイトの表示速度が遅いとユーザーの利便性が損なわれ、訪問してもすぐに離脱してしまったり、サイト内回遊が妨げられたり、間接的にSEOにも悪影響を及ぼしてしまいます。

ファイルサイズの大きな画像を軽量化する・オフスクリーン画像を遅れて読み込ませるなど、表示速度の改善施策を実施しましょう。施策内容によっては、Web開発の知識が必要なため、適宜Webエンジニアの協力を仰ぎましょう。

PageSpeed Insights というGoogle公式ツールを使用すると、ページの表示速度のパフォーマンスに関するレポートと、改善方法を確認できるので、活用してみてください。

https://developers.google.com/search/docs/advanced/guidelines/duplicate-content?hl=ja

https://developers.google.com/search/docs/advanced/guidelines/thin-content?hl=ja

ページ表示速度の計測・改善方法|Googleが重視する理由と対策

SEO施策の効果計測

SEO施策はやって終わりではありません。一度で最大限の成果を出すことは困難なため、効果の計測と改善を繰り返す必要があります。

効果の指標は、コンテンツ数・クローラーの巡回数・被リンク数・直帰率・PV数・キーワード単位での検索順位などさまざまです。

SEO対策を行う際は、最初に何を指標として追うのかを明確にする必要があります。

SEOツールで効果をチェックする

SEO対策では、膨大なデータを取り扱います。データの取得や分析を行う際、上手にツールを活用することで効率的に施策を進めることができるので、積極的に活用しましょう。

一重にSEOツールと言っても、無料から有料のツールまで様々なものがあり、それぞれ得られる情報が異なります。狙いたいキーワードの順位モニタイリングやSEO記事の執筆、Googleからのサイト評価の確認など、目的や用途に応じてSEOツールを使い分ける必要があります。

SEOツールを導入するメリット・デメリット

SEOツールを導入する主なメリット・デメリットは下記です。

SEOツールを導入するメリット

検索順位のモニタリング工数を削減することができる

SEOツールを使うことによる一番のメリットは、SEO対策を効率化して工数を削減できることです。SEOでしっかりと効果を出すためには膨大な量のデータを収集し、分析を行う必要があります。

SEOツールを導入すれば、データ収集やデータ分析などの機械的な作業はツールで自動化し、担当者は正確なデータをもとに施策の意思決定をすることが可能です。

SEOツールを導入するデメリット

SEOツールは導入することで多くのメリットがありますが、一方で担当者にSEOの知識や分析のスキルがないと有効にデータを活用することができません。

SEOツールを導入する際はSEOツール使いこなせる人材の確保、もしくはしっかりとしたサポート体制が必要になります。

導入を検討する際はツールの提供元に導入イメージなどを相談することをおすすめします。

SEO対策に必要不可欠な計測ツール3つ

SEO対策を進めるにあたって必要なツールを3つ紹介します。

1.Google Analytics

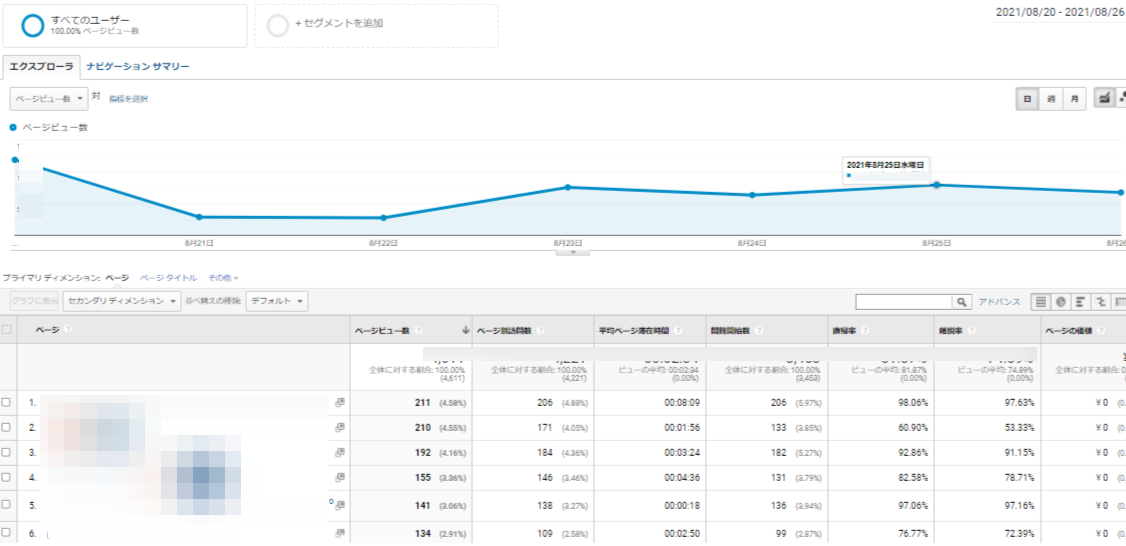

Google Analyticsは、Googleが提供している無料のアクセス解析ツールです。

これを活用することで、記事ごと・ユーザー層別・時期別など、セグメントに分けたアクセス状況を細かく分析することが可能になります。

Google Analyticsの初期設定と使い方

Googleアナリティクス4(GA4)の設定方法

2.Google Search Console

Google Search Console(グーグルサーチコンソール)とは、クローラーがどのようにサイトを認識しているかを確認・管理できるツールです。検索キーワードのクリック数や表示回数といった検索パフォーマンス、インデックス状況やクロール状況、外部 / 内部リンクの状況など、SEO対策において重要な要素やエラー状況を画面上で直接確認することができます。

3.TACT SEO

「TACT SEO」は、キーワード調査や日々の順位計測、サイト内のSEO課題の発見などSEO対策を行うために必要な機能が一つになったツールです。

無料でお試しできるので、SEOの効果計測ツールを検討している方は是非ご登録ください。

SEOの効果計測ツールは様々なものがありますが、まずは無料のサービスで始めることをおすすめします。より高度な分析を実施したい場合は、有料の解析ツールを検討してみてください。

SEO対策の具体的なコンサル事例

SEOの概念や、施策の流れは理解できても、自社で対策するイメージが湧かない方もいらっしゃるかと思います。

ウィルゲートでは、実際にサービスを導入して頂いたお客様からの声と共に、施策に至った背景や内容をサイト掲載させていただいております。

記事内では、その中からピックアップしてご紹介いたします。

株式会社アットオフィス様(不動産領域の専門サイト)

抱えていた課題

広告以外に中心となるようなセッションがほとんどない

実際に行った施策内容

キーワードを洗い出した後エリアや条件との掛け合わせキーワードの一覧を作成し、狙うべきキーワードを優先順位付け。

ボリュームは少なくてもCVに繋がりやすいロングテールキーワードなども加味した上で、自社サイトと競合サイトを徹底的に調査し、ベンチマークとする競合サイトと比べて不足している要素を埋めていきました。

得られた成果

SEO施策の前後でセッションは3倍以上、問い合わせも2倍に!

単なるアクセス増加にとどまらない、本来の目的である売上・利益を見据えた施策に対してご好評いただきました。

強化領域を絞ったSEO対策でお問い合わせ数が2倍に!不動産系専門情報サイトのコンサル事例

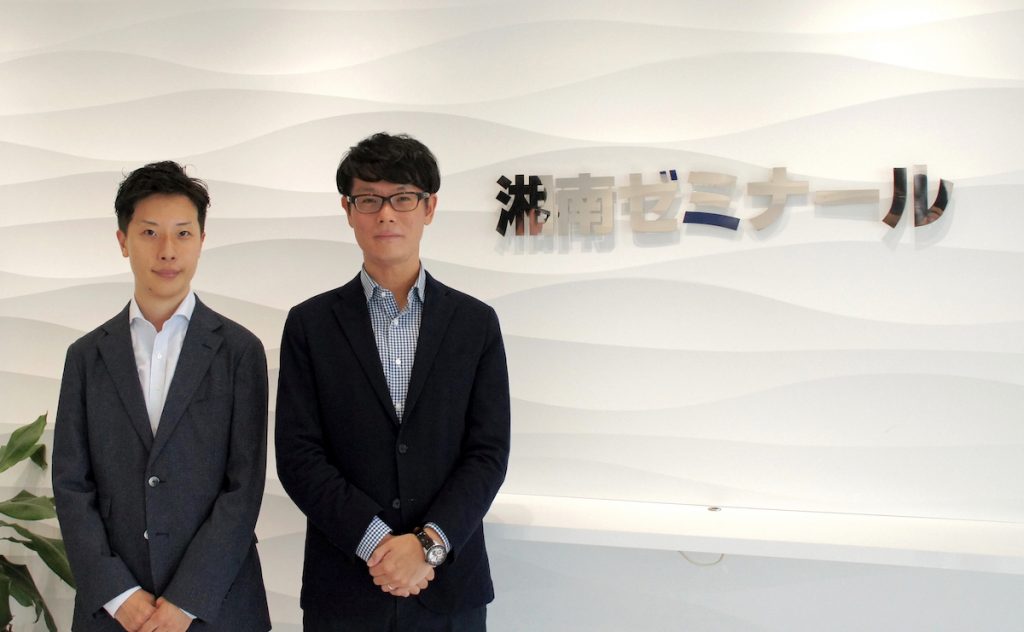

湘南ゼミナール様(教育関連事業)

抱えていた課題

潜在層へ向けたアプローチを拡大できていない

実際に行った施策内容

サイト全体の中でも特に重要度の高かったコラムディレクトリに絞って、まずはページ重複対策など、サイト単位の内部施策を実施。

その後、潜在層にアプローチするための比較・検討キーワード(例:「塾 おすすめ」「塾選び」「高校受験 失敗」)で検索しうる層をコアターゲットとして、記事の新規作成・既存の記事改修(リライト)によるコンテンツSEOを行っていきました。

得られた成果

SEO施策後、作成した記事の半数が検索上位10位以内に入っています。

顕在層だけではなく、潜在層にまで目を向けた施策で、安定したセッション獲得に繋げられました。

TACT SEO導入によって分析業務が効率化できたといった嬉しいお声もいただいております。

記事の分析業務が専門外のスタッフ1名だけで可能に。分析ツール「TACT SEO」の活用事例

SEOのコンサルティング事例について詳しく知りたい方は、弊社の取り組み事例をご覧ください。

https://www.willgate.co.jp/promonista/category/casestudy/

SEOに関して、何から着手すべきかわからない、なかなか成果がでないなどのお悩みがございましたら SEO無料相談も受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

似顔絵株式会社

抱えていた課題

コロナ禍で市場が変化し、大手競合の参入により検索順位と売上が大幅に低下。副業ブームの影響で競争が激化し、危機感を感じていました。

実際に行った施策内容

ウィルゲート社のTACT SEO活用コンサルティングを導入。

サイト内の整理整頓からスタートし、SEOマイナス要素の除外、重要キーワードの抽出を行いました。

新規記事の作成と既存記事のリライトに注力し、記事数を増やしながら質も向上させました。

SEOの観点から効果的な記事作成に励み、サイトの改善を進めました。

得られた成果

施策開始から4ヶ月で「似顔絵」のキーワードで検索1位を獲得。

セッション数は8倍に増加し、売上も4倍に伸びた。コンバージョン率も向上し、生産性が大幅に改善しました。

似顔絵作家からのリクルートページからの応募も増えて採用にも貢献することができました。

『大手の参入で落ち込んだ検索順位が1位に返り咲き、売上4倍を記録。「TACT SEO」活用+内製化支援コンサルティングを導入し、コロナ禍で競争激化した副業マーケットで成果を出した事例』

株式会社コドモン

抱えていた課題

保育士求人サイト「ホイシル」は、検索流入増加や施設情報および求人情報への問い合わせ件数が少ない点が課題でした。

また、SEO対策のノウハウがなく、人的リソースも不足していました。

実際に行った施策内容

ウィルゲートにSEOコンサルティングを依頼し、SEO対策の重要度や緊急度を考慮した優先度提案を受けました。

社内メンバー全員が同じ視点で施策を実施できるようサポートを受け、SEOのロジックや分析結果を学びました。

また、評価が低いページの分析・提案、コンテンツ内容の強化、不要なページへのnoindexタグ挿入などの専門知識を生かした施策を実施しました。

得られた成果

施策実施後、特に重要なエリア系キーワードの順位向上に成功し、10位以内のキーワードが50個以上増加しました。

また、掲載施設へのリンク設置により、被リンク評価も改善し、DRスコアが29から44に向上しました。

『初めてのSEO対策で10位以内キーワードが50個以上増加!コンサルタントとの伴走で着実に積み上げた成果』

株式会社KG情報

抱えていた課題

子育てメディア「ママソレ」は、記事の生産性が低く、スタッフの数や文章力が不足していたため、十分な記事数を確保することができず、セッション数が稼げない状況でした。

実際に行った施策内容

ウィルゲートの記事代行サービス「エディトル」を導入し、2名の編集者で毎月40本の記事を作成しました。これにより、2年間で960記事を作成しました。

エディトルの導入により、編集者とライターのチームを構築し、社内リソースを1人に絞ることができました。

また、ウィルゲートの担当者が「ママソレ」のコンセプトにマッチした経歴を持つ編集者を紹介し、安心して記事作成を任せることができました。

得られた成果

エディトル導入後、セッション数は45倍に増加し、検索順位1位を獲得した記事が230本、全体の7割以上が上位10位以内にランクインしました。

また、新しく記事を上げた際に1位が取りやすくなり、検索ボリュームが大きいキーワードでも検索上位を獲得できるようになりました。

資料ダウンロード

資料ダウンロード SEO無料相談

SEO無料相談